This page/site uses <W3C recommendations>, e.g. xHTML/CSS/DOM, and will look much better in a browser that supports <web standards>. Check the code-<validity> and conformance with standards.

Was ist Encaustic ?

- En'kau·stik, die; (engl. “encaustic painting”)

- antike Maltechnik des 4. Jh. v. bis 8. Jh. n. Chr., bei der enkaustische Farben heiß mit Pinsel oder kalt mit heißem Spachtel [Cauterium; Löffelstäbchen aus Metall] aufgetragen und geglättet werden; häufig als sinnverwandtes Wort für (Heiß-) Wachsmalerei; Verfahren, Gips- oder Marmorbildwerke mit flüssigem Wachs zu überziehen, um ihnen ein elfenbeinähnliches Aussehen zu geben [zu grch. en „hinein“ + kausis „das Brennen“, eigentlich „zum Einbrennen gehörige (Kunst)“]. Enkaustische Farben: mit Wachs (als Bindemittel) verbundene und dadurch gegen Feuchtigkeit sehr unempfindliche Farben.

Pausias, griechischer Maler des 4. Jh. v. Chr. aus Sikyon, war einer der ersten berühmten „Cauterium-Enkausten“. Nikias von Athen soll enkaustisch die späten Statuen des Bildhauers Praxiteles koloriert haben. Erhalten geblieben sind ägyptische Mumienporträts des 1. bis 4. Jh. n. Chr. (also aus römischer Zeit) aus Faijum. Die von dem Schriftsteller Gajus Plinius Secundus (dem Älteren, 23–79) erwähnte Technik geriet im Mittelalter in Vergessenheit. Seit dem 18. Jh. versuchten verschiedene Maler wieder mit Wachsfarben zu malen. [vgl. insb. Berger (1904), Anhang V, S. 285–295]

Heute werden die nach alten Rezepturen gefertigten Farbmischungen mit natürlichem Bienenwachs gebunden und mit einem elektrischen Encaustic-Maleisen oder Stift auf speziellem Karton heiß vermalt.

[Quelle: verschiedene Lexika]

Mumienportaits

Von: Christine Hollmann im Kunst-Report Encaustic, Ausgabe 9, 12/2000, S. 6, Zeitschrift des Kunstvereins Encaustic e.V. [Auflösung 2008]

Die wichtigsten Zeugnisse gut erhaltener Encaustic-Werke sind unter anderem die Mumienportraits. Im 1. Jh. v. Chr. wurde das dem Verstorbenen zukommende Grabportrait in Rom entdeckt. Von dort aus wirkte es während des 1. Jh. n. Chr. in die ganze griechische Reichshälfte hinein. Somit strahlten nach der römischen Eroberung Ägyptens italienische Einflüsse in den ägyptischen Grabkult ein, die eine Individualisierung der Mumie bewirkten und sich in bildnisgetreuen Köpfen widerspiegeln. Es war für die Ägypter eine religiöse Notwendigkeit, das Portrait eines Menschen so lange wie möglich zu erhalten. Daher ließen sie sich von griechischen Künstlern encaustische Werke schaffen, die man heute beispielsweise im ägyptischen Museum in Berlin oder in München bewundern kann. Insgesamt ist von 750 nachweisbaren Mumienbildnissen auszugehen, deren Entstehungszeit von der frühen Kaiserzeit bis an das Ende des 4. Jh. n. Chr. reicht.

Eine große Anzahl wurde ab 1820 erstmals von dem französischen Ägyptologen Champollion in der Oase Fayum, später aber auch in anderen Regionen des Niltals gefunden. Die Bildnisse waren alle während der römischen Herrschaft in Ägypten entstanden. Ihre Zweckbestimmung lag im ägyptischen Grabkult, ihr Stil jedoch war hellenistisch und somit der römischen Portraitkunst verpflichtet. Die Gesichter und die Kleidung entsprechen sehr dem römischen Stil und der damaligen Mode. Nach Art der Kleidung und des Schmuckes läßt sich entnehmen, daß sich nur die Reichen derartige Bildnisse leisten konnten. Encaustische Mumienbildnisse waren schon damals unbezahlbar teuer. Interessant ist folgende Überlieferung: Ein Sklave, der Maler war, kostete sehr viel Geld. Er gehörte zur Werkstatteinrichtung wurde also wie ein Mobiliar mitverkauft.

[Quelle: http://www.kunstverein-encaustic.de/kunstreport9.htm ]

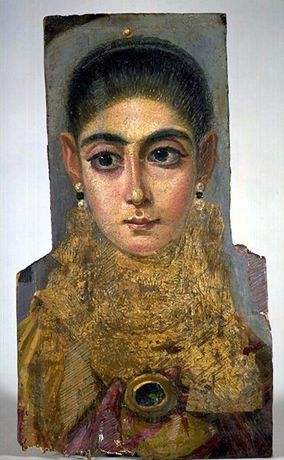

Mumienportait: Die Europäerin

„Die Europäerin“, Porträt aus dem Faijum, aus der Zeit des Hadrian, um 117–138 n.Chr., Wachs auf Holz [th]

„Die Europäerin“, Porträt aus dem Faijum, aus der Zeit des Hadrian, um 117–138 n.Chr., Wachs auf Holz [th]

Etwa 750 Grabporträts aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sind dank des trockenen Klimas in der ägyptischen Sandwüste erhalten geblieben. Die meisten wurden in Faijum unweit von Kairo gefunden, daher ihre Bezeichnung. Die Porträts von Frauen und Männern aus der griechischen und der römischen Epoche Ägyptens waren an den Mumien befestigt. Sie sind umso kostbarer, als sie das einzige Zeugnis antiker Maltechnik darstellen, denn aus Griechenland und dem Römischen Reich sind fast nur Wandmalereien erhalten. Meistens wurde auf Holz die so genannte enkaustische Malerei angewandt, oder es wurde mit Temperafarben direkt auf das Leichentuch gemalt. Stilistisch sind diese Porträts Vorläufer der Ikonen und zugleich Vorstufen zu einer naturalistischen Darstellung, die immer wieder in der Kunstgeschichte aufgetaucht ist. Manche Porträts sind gekonnt und originalgetreu, andere sind schlicht, stark stilisiert, beinahe kubistisch, und einige sind in naivem, volkstümlichem Stil gemalt. Alle Techniken, die in der Renaissance zur lebendigen Gestaltung eines Bildnisses verwendet beziehungsweise aufgegriffen wurden, sind bereits vorhanden: Schattierung, Relief, Augen- und Lippenreflexe, Gestaltung von charakter- oder gefühlsbedingten Gesichtszügen. Das „Die Europäerin“ genannte Bildnis gehört zu den schönsten Exemplaren überhaupt. Im Labor der staatlichen französischen Museen wurde es untersucht, in der Restaurationsabteilung gereinigt. Jetzt ist es in den Räumen des Louvre, die erst kürzlich für das Ägypten der römischen Epoche eingerichtet wurden, ausgestellt. Das war der Anlass, die Geheimnisse dieses wunderbar schlichten Bildnisses mit den üblichen Methoden der „Palettes“-Serie zu lüften: Wer war die Europäerin? Warum und wie wurde dieses Porträt gemalt? Welche Farben wurden verwendet und was wurde unter den Pigmentschichten entdeckt? Was bedeutet der goldene Schleier, der einen Teil der Bildfläche bedeckt? Wozu diente ein solches „Mumienporträt“?

[Arté TV 25. September 2004]

- A. Jaubert:

-

Palettes: Le Dernier Regard / Der letzte Blick

„Die Europäerin“, Porträt aus dem Faijum. TV-Dokumentation, 30 Minuten, coprod: La Sept Arte, Palette Production, Musée du Louvre. Frankreich 1998. - Thea Haubrich (Encaustic Art):

- Wikipedia: Fayum/Mumienportraits

-

- Artikel (engl.)

- Abbildungen (ca. 50)

St. Josef in Weiden

Auszug aus dem „Kleinen Kunstführer“ (Nr. 56) der Stadtpfarrkirche:

Im Jahre 1905 lieferte der Münchner Maler Franz Hofstötter

(1871–1958) Entwurfszeichnungen für die weitere Ausstattung

der Kirche. Den Stilwandlungen der Zeit folgend hatte sich der Maler

inzwischen dem sog. Jugendstil zugewandt.

[...]

Für die Wand- und Deckengemälde verwendete Hofstötter eine

komplizierte enkaustische Maltechnik: Nachdem er auf dem trockenen Putz

eine erste Untermalung in Tempera angelegt hatte, tränkte er die ganze

Fläche mit flüssigem Wachs, das unmittelbar vor dem Auftrag mit

der Lötlampe geschmolzen wurde.

Darauf kam dann die eigentliche Malschicht in Kaseintempera mit

Zusätzen von Öl und/oder Wachs, auf die als abschließende Versiegelung noch

einmal eine Wachsschicht aufgetragen wurde. Mit dieser Technik

waren satte, kräftige Farben und seidig glänzende Oberflächen zu erzielen,

die mit zu der eigenartig entrückten Gesamtstimmung in der Kirche

beitragen.

Die Anregung dazu lieferten die archäologischen Untersuchungen

römischer Wandmalereien in Pompeji und Herculaneum, deren Technik man als

enkaustisches Verfahren rekonstruierte. Erst später entpuppte sich diese

Hypothese als grundlegender Irrtum.

Die großen Schäden, die Hofstötters Gemälde in den folgenden Jahrzehnten

erleiden sollte, sind vor allem auf diese für Wandbilder gänzlich

ungeeignete Technik zurückzuführen. Die Stuckfiguren sind nach

Hofstötters eigenen Angaben „aus Gips gegossen, bemalt, mit heißem Wachs

getränkt und glänzend gebürstet“.

[...]

In den Jahren 1975–1978 ließ Stadtpfarrer Geistlicher Rat Johann

Meyer den Innenraum, der seit seiner Fertigstellung fast unberührt

geblieben war, gründlich und sachgemäß restaurieren. Dies war schon

deshalb dringend nötig geworden, weil sich alle Wand- und Deckenbilder in

einem außerordentlich schlechten Zustand befanden.

Die oben beschriebene, von Hofstötter angewandte Maltechnik (Enkaustik)

hatte dazu geführt, daß die durch das Wachs bewirkte hermetische Abdichtung von

Farben und Putz jegliche Diffusion verhinderte. Der Putz begann seine Bindung zu

verlieren; die Farbpigmente zersetzten sich teilweise, durch

Mikroorganismen entstanden häßliche Ausblühungen. Es drohte der Verlust

der Gemälde einschließlich der darunterliegenden Putzflächen.

Da sich die üblichen Festigungsverfahren sämtlich als wirkungslos

erwiesen, gelang es der Restauratorin Martha Heise, Planegg, nach langwierigen

Versuchen, durch die Injektion von Kieselsäureester die

erforderliche Konservierung zu gewährleisten.

[Zitate: S. 8, 10, 16]

- Kunstführer Nr. 56:

-

Katholische Stadtpfarrkirche St. Josef, Weiden

Verlag Schnell & Steiner GMBH, Regensburg 1934, ³1995.

Literatur

- Ernst Berger:

-

Die Maltechnik des Altertums.

Nach den Quellen, Funden, chemischen Analysen und eigenen Versuchen, von Ernst Berger (Maler). Vollständig umgearbeitete Auflage der „Erläuterungen zu den Versuchen zur Rekonstruktion der Maltechnik des Altertums“, München : Georg D. W. Callwey Verlag 1904. [= 1. und 2. Folge der Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Maltechnik. Mit Unterstützung des Königlich Preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Herausgegeben von Ernst Berger.] Unveränderter Neudruck der Ausgabe von 1904, Vaduz : Sändig-Reprint Verlag 1992. ISBN 3-253-02664-7.[Enkaustik: S. 185–238, 285–295]

- Hans Schmid:

-

Enkaustik und Fresko auf antiker Grundlage.

Eine Ergänzungsschrift zu „Bergers Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte der Maltechnik“, von Kurat Dr. Hans Schmid (Maler, Dozent an der Städtischen Malschule in München), München : Georg D. W. Callwey Verlag 1926. Unveränderter Neudruck der Ausgabe von 1926, Vaduz : Sändig-Reprint Verlag 1993. ISBN 3-253-03017-2.[Enkaustik: S. 62–103]

- Franz Xaver Fernbach (1793–1851):

-

Die enkaustische Malerei.

336 Seiten, München 1845.